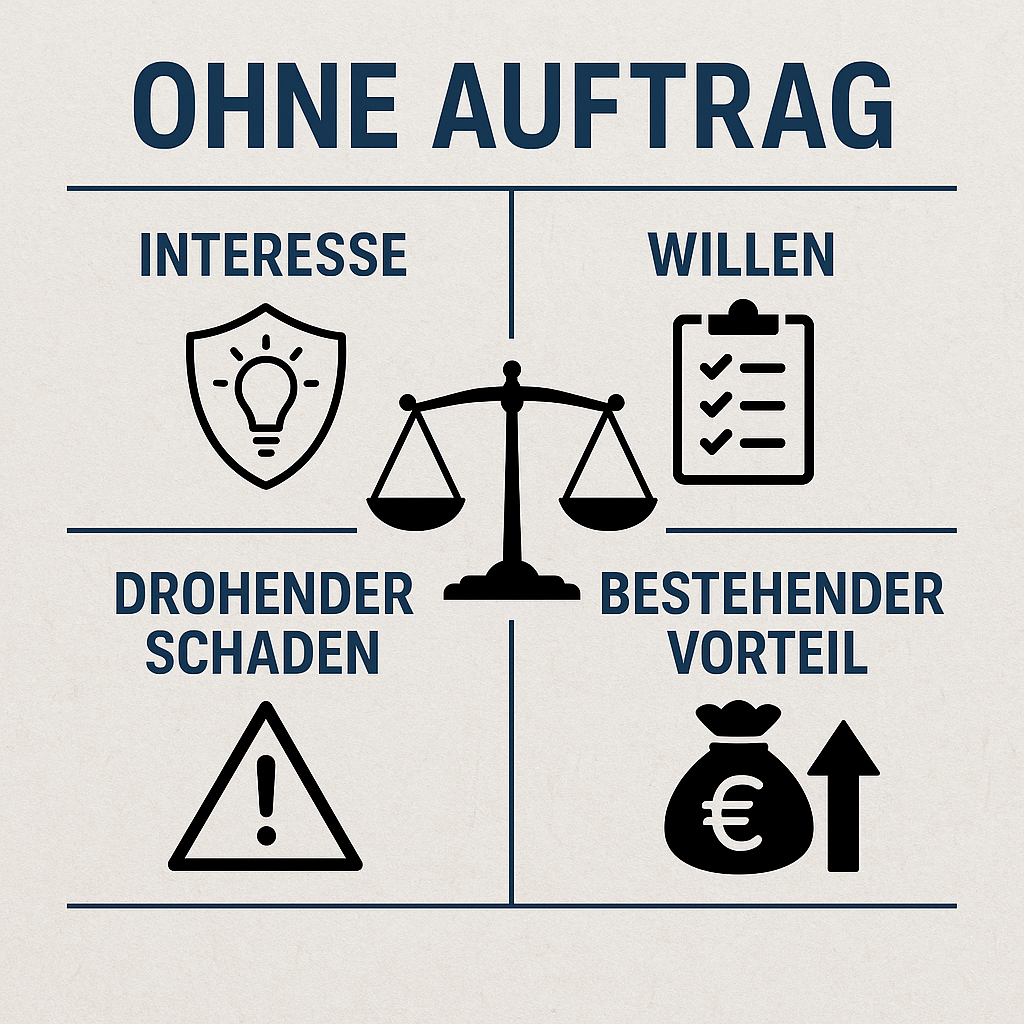

Die Geschäftsführung ohne Auftrag setzt voraus, dass das übernommene Handeln sowohl im Vorteil des Geschäftsherrn liegt als auch dessen Willen entspricht. Diese Voraussetzungen sind entscheidend, um die Legitimität und Angemessenheit der Maßnahme rechtlich einzuordnen. Unter dem Aspekt des Interesses ist zu verstehen, dass die Handlung objektiv nützlich sein muss. Ob der Geschäftsherr das konkrete Verhalten bereits in Betracht gezogen oder ausdrücklich verlangt hat, spielt dabei keine Rolle. Maßgeblich ist eine objektive Einschätzung der Situation: Wenn durch das Eingreifen ein drohender Schaden verhindert oder ein bestehender Nutzen gesichert wird, ist von einem solchen Interesse auszugehen.

Der Wille des Geschäftsherrn bildet das zweite Kriterium. Hierbei wird zwischen tatsächlicher und mutmaßlicher Willenslage unterschieden. Der wirkliche Wille ist die konkrete, nachweisbare Entscheidung des Betroffenen. Dieser kann sich aus einer klaren Erklärung, einer vertraglichen Anordnung oder aus seinem Verhalten ergeben. Liegt ein solcher Wille vor und ist er eindeutig erkennbar, darf diesem nicht widersprochen werden. Selbst wenn die Handlung für den Geschäftsherrn günstig wäre, ist sie unzulässig, sobald sie seinem klaren Wunsch zuwiderläuft.

Der mutmaßliche Wille kommt zum Tragen, wenn keine zuverlässigen Anhaltspunkte über die tatsächlichen Vorstellungen vorhanden sind. Ist der Geschäftsherr nicht erreichbar, so muss der Geschäftsführer auf Grundlage der Umstände überlegen, wie dieser sich vermutlich entschieden hätte. Dabei spielen die wirtschaftliche Situation, persönliche Präferenzen sowie die Gesamtlage eine Rolle. Es gilt also nicht eine abstrakte, sondern eine individualisierte Betrachtung. Ein klassisches Beispiel stellt die Rettung eines Gebäudes vor Feuer dar: Auch ohne ausdrückliche Zustimmung ist anzunehmen, dass der Eigentümer ein Eingreifen begrüßen würde, da dies seinem Schutzinteresse entspricht.

Das Zusammenspiel von Vorteil und Willensrichtung erfordert eine differenzierte Abwägung. Objektiver Nutzen allein genügt nicht, wenn er im Widerspruch zu einem eindeutig erkennbaren Wunsch des Geschäftsherrn steht. Die Privatautonomie soll dadurch bewahrt bleiben. Fremde Entscheidungen dürfen nicht über die Selbstbestimmung gestellt werden, auch wenn sie auf den ersten Blick hilfreich wirken. Umgekehrt ist der mutmaßliche Wille nur dann beachtlich, wenn keine gegenteiligen Aussagen oder Verhaltensweisen vorliegen.

Diese Abgrenzung erfüllt eine Schutzfunktion. Sie erlaubt dem Geschäftsführer, in dringenden Situationen Verantwortung zu übernehmen, stellt jedoch sicher, dass dies nicht gegen den erklärten Willen geschieht. So wird einerseits Handlungsspielraum für schnelle Hilfe geschaffen, andererseits das Selbstbestimmungsrecht des Geschäftsherrn gewahrt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten:

Die Geschäftsübernahme im Rahmen der GoA verlangt, dass beide Kriterien – objektiver Vorteil und Übereinstimmung mit dem Willen – erfüllt sind. Nur dann gilt das Handeln als berechtigt. Die Regelungen schaffen damit ein Gleichgewicht zwischen praktischer Nützlichkeit und rechtlicher Selbstbestimmung. Sie sind nicht nur von theoretischer Bedeutung, sondern haben auch erhebliche praktische Relevanz, etwa in Notlagen, bei Gefahrenabwehr oder bei spontanen Unterstützungsleistungen. Für die juristische Ausbildung und Rechtsprechung stellen diese Grundsätze eine zentrale dogmatische Basis dar, die immer wieder neu anhand von Fallkonstellationen ausgelegt und präzisiert wird.