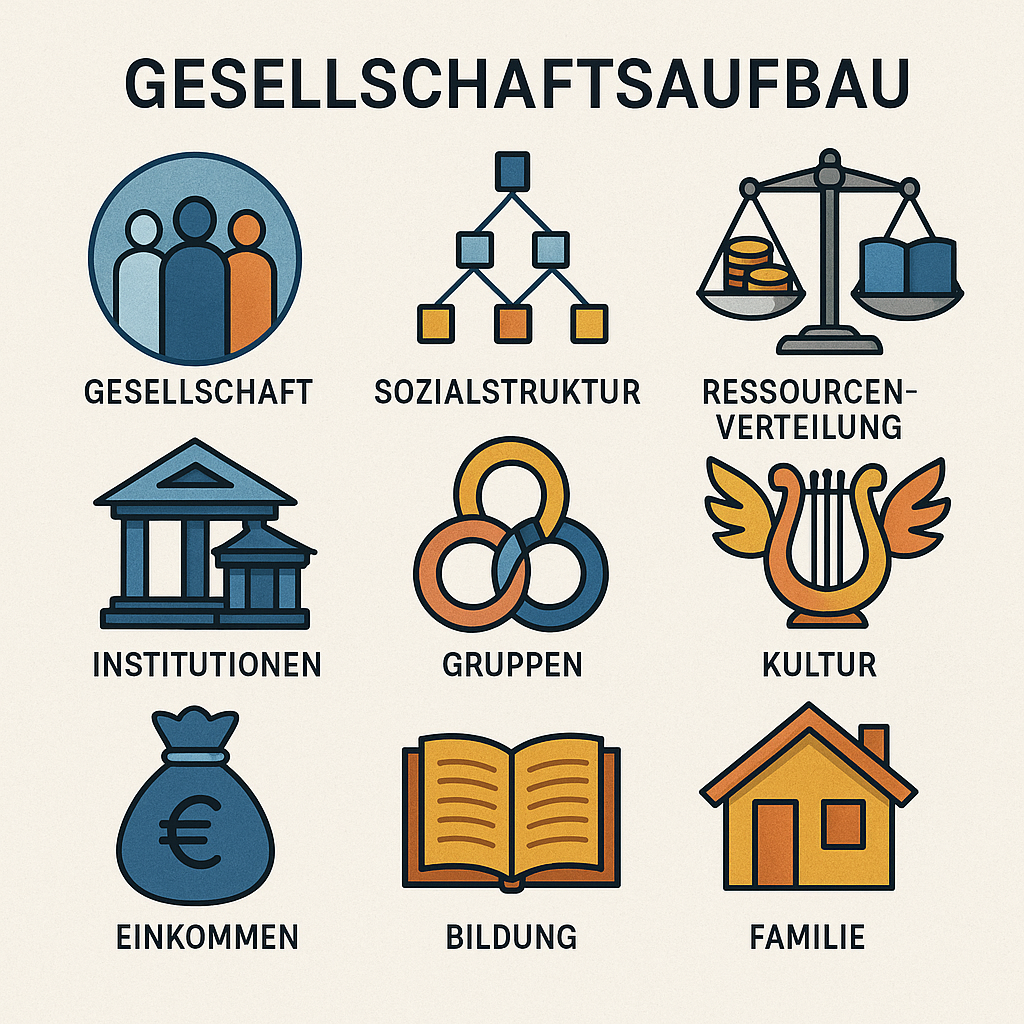

Der Gesellschaftsaufbau beschreibt die innere Ordnung einer Gemeinschaft und macht sichtbar, wie Menschen in bestimmten Positionen, Rollen und Beziehungen zueinanderstehen. Er zeigt, nach welchen Kriterien Menschen eingeordnet werden – etwa nach Einkommen, Bildung, Einfluss oder sozialem Status. Diese Strukturen sind nicht zufällig, sondern entstehen durch die Verteilung materieller und immaterieller Ressourcen, durch die Organisation von Staat und Wirtschaft sowie durch kulturelle Traditionen wie Werte, Religion, Sprache oder familiäre Muster. Gesellschaftsmodelle verdeutlichen, wie sich diese Ordnung im Laufe der Zeit verändert: von klar abgegrenzten hierarchischen Klassen hin zu flexibleren und vielfältigeren Formen.

Was ist eine Gesellschaft?

Unter Gesellschaft versteht man eine große Gruppe von Menschen, die in einem gemeinsamen politischen und rechtlichen Rahmen zusammenlebt. Sie ist durch ein Wirtschaftssystem und verbindliche Regeln gekennzeichnet. Die Mitglieder teilen grundlegende Werte und sind durch soziale Beziehungen miteinander verbunden. Diese verbindenden Elemente ermöglichen ein geordnetes Zusammenleben und Schaffen Identität.

Zentrale Dimensionen des Gesellschaftsaufbaus

Die Struktur einer Gesellschaft lässt sich in verschiedene Bereiche unterteilen:

- Sozialstruktur:

Sie beschreibt das Netz von sozialen Positionen und Rollen, in dem Individuen verankert sind. Hierzu zählen Klassenzugehörigkeit, Schichten oder Statusgruppen, die den Zugang zu Chancen und Ressourcen steuern. - Ressourcenverteilung:

Einkommen, Bildung und Macht sind ungleich verteilt. Diese Unterschiede bestimmen, wer in der Gesellschaft mehr Möglichkeiten zur Mitgestaltung, Teilhabe oder zum sozialen Aufstieg hat. - Institutionen:

Staat, Wirtschaft, Bildungssystem und Familie gelten als tragende Säulen. Sie sichern Stabilität, vermitteln Normen und Werte und geben dem Handeln der Menschen Orientierung. - Gruppen und Gemeinschaften:

Gesellschaften setzen sich aus kleineren Einheiten zusammen, etwa Freundeskreisen, Vereinen, Religionsgemeinschaften oder Berufsverbänden. Diese Vielfalt prägt Identität und Zugehörigkeit, erzeugt aber auch Spannungen und Konflikte.

Historischer Wandel

Im Mittelalter war die Gesellschaft in Form einer starren Pyramide aufgebaut: König und Adel standen an der Spitze, gefolgt von Klerus und dem einfachen Volk. Rechte und Pflichten waren weitgehend durch Geburt festgelegt, sozialer Aufstieg war kaum möglich.

Die moderne Gesellschaft hingegen weist eine offenere Struktur auf. Zugehörigkeiten entstehen nicht mehr ausschließlich durch Herkunft, sondern können durch individuelle Entscheidungen beeinflusst werden – etwa durch Bildung, Berufswahl oder Konsumverhalten. Gruppen bilden sich heute häufig über Werte, Interessen oder Lebensstile. Dennoch bleibt soziale Ungleichheit bestehen, auch wenn sie sich in anderer Form zeigt als früher.

Bedeutung für das Zusammenleben

Die Art, wie eine Gesellschaft organisiert ist, wirkt sich direkt auf die Lebensrealität ihrer Mitglieder aus. Sie beeinflusst Handlungsspielräume, Zukunftsaussichten und sogar das Selbstverständnis der Menschen. Wer über Ressourcen und Bildung verfügt, kann sein Leben aktiver gestalten und Entscheidungen eigenständiger treffen. Menschen mit geringeren Mitteln stoßen dagegen schneller an Grenzen.

Damit ist der Gesellschaftsaufbau nicht nur eine theoretische Ordnung, sondern eine reale Größe, die über Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Teilhabe entscheidet. Er zeigt, wie Menschen eingebunden sind, welche Rollen sie ausfüllen und welche Möglichkeiten sich für sie eröffnen. Zugleich bildet er die Grundlage für Veränderung, da Gesellschaften ihre Strukturen stetig an neue Bedingungen anpassen müssen.